Musée des Beaux-Arts d’Anvers : après 11 ans de fermeture, que la lumière soit !

A propos de la réouverture le 24 septembre 2022 du KMSKA, le musée royal des beaux-arts d’Anvers, rénové et agrandi.

Direction Anvers ! Le Musée Royal des Beaux-Arts vient d’y rouvrir après onze ans de travaux d’extension intérieure, et c’est une réussite éblouissante. Même l’art contemporain a réussi à se nicher au fil des fabuleuses collections d’art ancien, au prétexte de l’éclairage par exemple, comme les lustres du hall d’entrée conçus par Luceplan, version contemporaine du lustre classique, ou de la médiation culturelle : il faut voir le groupe de chameaux en peluche couleur prune, imaginé par l’artiste et metteur en scène belge Christophe Coppens, en résonnance avec L’Adoration des Mages de Rubens, pour se dire que décidément, la Belgique sait oser. Et comme les enfants peuvent allègrement grimper sur les fameux chameaux, après avoir par exemple scruté le Saint Jérôme de Marinus Van Reymerswaele, pour y retrouver la main dont Christophe Coppens fait se balancer la reproduction géante au-dessus du tableau, inutile de vous dire que les familles peuvent clairement ajouter désormais à leur programme loisirs la visite au musée !

Missionné pour répondre au besoin de « préparer le bâtiment historique pour le futur et l’agrandir », selon les termes de Carmen Willems, la directrice du musée, l’architecte Dikki Scipio et son agence KAAN Architecten, ont réussi la prouesse d’insérer un espace lumineux dédié aux collections modernes, c’est-à-dire datant de 1880 et plus, dans la succession de salles plongées dans la pénombre dédiées aux collections graphiques et aux petites sculptures. Désormais dans ce musée historique construit à la fin du XIXe siècle pour exposer une collection d’art courant sur sept siècles, laquelle était née avec la Guilde de Saint-Luc en 1382, un rez-de-chaussée prenant des allures de cathédrale, avec ses salles d’une aveuglante blancheur, résonne avec les vastes plateaux blancs du dernier étage dignes des plus belles galeries d’art, le tout étant relié par un escalier vertigineux, malicieusement baptisé Stairway to Heaven. « La solennité de ces grands volumes leur confère une aura de sacralité, comme pour renouer avec l’idée du musée-temple », écrit Jean-François Lasnier dans son article pour le magazine Connaissance des arts du mois de novembre 2022.

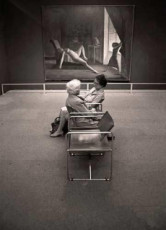

« Notre ambition était de créer un musée qui satisfasse aussi bien le visiteur recherchant le calme et la contemplation, que celui qui est en quête d’action, d’expérience », explique Carmen Willems. Qui n’a pas manqué de consulter son public pour repenser de fond en comble avec toute son équipe les principes de l’accrochage. « Avant la fermeture, le musée était strictement chronologique et ça ne fonctionnait pas très bien », constate Nico Van Hout, le directeur des collections. Place donc aux thématiques, comme Lumière, Forme ou Couleur. Avec toutefois une exception au principe : James Ensor (1860-1949). Dont le musée des beaux-arts d’Anvers possède la plus importante collection au monde de peintures !

Quarante tableaux de James Ensor sont là, dont les célèbres La Mangeuse d’huîtres ou L’Intrigue, plus de six cents dessins, sans parler de la correspondance… De quoi permettre au musée d’évoquer la vie et l’œuvre de l’artiste peintre, graveur et anarchiste belge, avant-gardiste ayant laissé une œuvre expressionniste particulièrement originale, mais aussi ses expositions, les artistes qui lui étaient contemporains, ses mécènes…

Le reste de la collection moderne est semée de tableaux signés Magritte, forcément, comme Le 16 septembre (1956), Van Rysselberghe, Van de Velde, Permeke, Alechinsky… Avec également un large panorama de l’œuvre de Rik Wouters (1882-1916), peintre et sculpteur considéré comme l’une des figures majeures du fauvisme brabançon, dont la carrière fut aussi brève que prolifique. A l’image de celle de Jules Schmalzigaug d’ailleurs.

Saviez-vous que l’auteur du premier tableau abstrait belge s’appelle Jules Schmalzigaug ? Il avait évidemment sa place au KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen). Né en 1882, l’artiste a mis fin à ses jours en 1917 après avoir été le seul peintre belge à s’être impliqué pleinement dans l’aventure du futurisme. Sa carrière fulgurante aux allures de comète sur le marché de l’art, qui lui donnera juste le temps d’exposer ses toiles à Rome en 1914 aux côtés de celles de Kandinsky ou d’Archipenko, en fait forcément un peintre rare, dont les œuvres d’art à vendre font clignoter tous les voyants au vert dès lors qu’elles apparaissent quelque part. Le Musée des Beaux-Arts anversois a d’ailleurs récemment acquis ce fameux « premier tableau abstrait belge » de Jules Schmalzigaug, complétant judicieusement sa belle collection des œuvres de l’artiste consécutive à la donation de Walter Malgaud en 1928.

Au long d’un parcours dans les salles historiques structuré d’un côté par le sacré, de l’autre par le profane, on admire les chefs-d’œuvre de Van Eyck, Van der Weyden, Memling, Fouquet, Titien, Rubens, Van Dyck, Jordaens, Rembrandt, Hals, Cranach, Clouet, Metsys… Sans oublier les maîtres de la nature morte que sont Joachim Beuckelaer ou Frans Snyders, les paysagistes comme Joachim Patinir ou Jan van der Heyden, ainsi que les spécialistes de la scène de genre à l’image de Teniers, Brouwer ou Van Ostade.

Bien entendu, Pierre Paul Rubens (1577-1640) reste la star du KMSKA. Le bien nommé « maître d’Anvers » dispose donc toujours de sa propre salle. Même si le plus flamand des artistes du XVIIe siècle a dû naître en Allemagne pendant que ses parents fuyaient Anvers et les représailles consécutives à leur sympathie pour la Réforme protestante, il est très vite revenu dans « sa » ville où il suivit une formation de page… puis de peintre, empruntant d’abord le clair-obscur du Caravage avant d’accéder à plus de clarté, et de crouler jusqu’à sa mort sous les commandes princières. Sa maison-atelier est bien sûr devenu son musée, à visiter à Anvers, mais il est bien entendu que le Musée royal des Beaux-Arts ne pouvait pas ne pas rendre hommage à son illustre artiste.

Comme l’écrit Jean-François Lasnier, « la salle Rubens constitue toujours le point d’orgue de la visite, avec ses majestueuses compositions du maître anversois comme L’Adoration des Mages ou Le Baptême du Christ. Selon le principe du contrepoint mis en œuvre dans le parcours moderne, les salles anciennes ménagent une place à des créations récentes, niant la stricte étanchéité imposée par le parti pris architectural. Une façon de suggérer qu’une œuvre d’art, d’hier ou d’aujourd’hui, est toujours contemporaine de celui qui la regarde. »