La place des femmes au XVIe siècle

A propos de l’exposition « Le sceptre et la quenouille, être femme entre Moyen Âge et Renaissance », à voir au musée des beaux-arts de Tours jusqu’au 17 juin.

Vous avez jusqu’au 17 juin pour filer au musée des Beaux-arts de Tours qui présente une exposition vraiment exceptionnelle ! « Le sceptre et la quenouille, être femme entre Moyen Âge et Renaissance », aborde en beauté la véritable place des femmes aux XVe et XVIe siècles en France et en Europe du Nord. Parce que figurez-vous que nos lointaines aïeules n’ont pas toutes été seulement des « filles de », « femmes de » ou « muses de »… Elles ont eu aussi à l’époque des premiers rôles à jouer dans la société. En une bonne centaine d’oeuvres d’art majeures, qu’il s’agisse de peintures, sculptures, manuscrits, estampes ou objets du quotidien, issues des plus grands musées, l’exposition de Tours met magistralement en lumière la place, le rôle et l’image des femmes dans la société de la fin du XVe et début du XVIe siècle. Elle s’appuie sur les avancées historiques des dernières décennies, ainsi que sur le travail d’un comité scientifique rassemblant d’éminents spécialistes du sujet. Et toutes les femmes y trouvent leur place : princesses, nobles et bourgeoises, commerçantes et paysannes, riches et pauvres, heureuses et malheureuses, au pouvoir ou au travail, épouses ou veuves, réelles ou imaginaires…

Tentant non ? Ca change du marché de l’art contemporain, je vous l’accorde. Et ici il n’y aura pas d’œuvres d’art à vendre. Mais comme le répétait sans arrêt mon professeur d’histoire de l’art moderne en nous montrant les peintres copiant inlassablement les maîtres, « non, on ne réchauffe pas le même plat depuis l’Antiquité, on fait toujours quelque chose de nouveau, mais on doit s’emparer de l’histoire pour l’assimiler et pouvoir la dépasser ». Alors, en plus d’être profondément intéressant, de remettre en cause les clichés et les idées reçues, de proposer un regard nouveau sur les femmes des époques médiévale et moderne, abordées dans toute leur profondeur, d’offrir une remise en perspective historique à un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines… le sujet de cette exposition de Tours nous permet en prime de découvrir ou redécouvrir des pépites !

Il faut dire que l’exposition dont le commissariat a été confié à Elsa Gomez, conservatrice du patrimoine au musée des Beaux-arts de Tours, et Aubrée David-Chapy, agrégée et docteure en histoire moderne, bénéficie du soutien des plus grandes institutions patrimoniales françaises : la Bibliothèque nationale de France, le musée du Louvre et le musée national de la Renaissance – château d’Écouen ont accordé à ce projet leur participation exceptionnelle. Le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, le château de Versailles ; mais aussi, notamment, les châteaux de Saumur et Langeais, les musées de Dijon, Grenoble, Lille, Orléans, Reims, Rennes ou Valenciennes, ont également confié au musée des Beaux-arts de Tours des œuvres d’art exceptionnelles. Ainsi, plus de dix ans après l’exposition « Tours 1500. Capitale des arts », il renoue avec cette période fondamentale qu’est la Renaissance pour l’histoire de la ville et de sa région.

Pour le magazine L’Oeil du mois de mars, la journaliste Marie Zawisza a sélectionné six œuvres d’art illustrant six « clés pour comprendre la vraie place des femmes au XVIe siècle », que je vais vous énumérer ici pour vous mettre l’eau à la bouche.

Une enluminure sur parchemin pour commencer. Celle du livre La Cité des dames, de Christine de Pizan (1364-1430). Cette philosophe et poétesse française de naissance italienne, veuve à 25 ans, libérée délivrée, y est représentée devant ses ouvrages et tenant un livre à la main. « Pourquoi appeler Le Roman de la rose « art d’aimer » ? C’est bien plutôt l’art d’enseigner aux hommes les mauvaises ruses pour tromper les femmes », s’insurge l’écrivaine en 1405, « à une époque où les partisans d’un discours misogyne et les fervents « champions des dames » se querellent autour de cette œuvre poétique », nous rappelle Marie Zawisza. « Si elle reste une femme de son époque et ne remet pas en cause la hiérarchie des sexes, Christine de Pizan défend aussi bien leur capacité à étudier qu’à gouverner », souligne Elsa Gomez, la directrice du musée.

La journaliste de L’Oeil aborde ensuite la thématique de « la mère de famille, centre d’un foyer harmonieux » avec le tableau attribué à Herman Van der Mast, peint en 1577 et intitulé Portrait de famille. « Certes, si on n’y prête guère attention, il représente simplement le peintre Frans Franken I (1542-1616) et sa famille : sa femme Elisabeth Mertens et leurs quatre enfants, Frans, Thomas, Magdalena et Hieronymus. Dans le fond apparaissent les pères de chacun des époux qui semblent veiller sur la généalogie familiale. Un portrait classique, si le pater familias occupait le centre de cette composition pyramidale… mais cette place est dévolue à son épouse ! Son fils aîné la désigne du doigt, tout comme son mari », nous fait observer Marie Zawisza. Car le peintre renverse effectivement ici les conventions pour mieux témoigner de la réalité de l’époque : les femmes ont la charge de la maison et s’occupent de l’éducation des enfants. Mais ça évidemment, les hommes bien débarrassés ne risquaient pas de s’en offusquer…

C’est le tableau peint au début du XVIe siècle d’après Marinus Van Reymerswaele, Le banquier et sa femme, qui illustre le paragraphe consacré aux femmes du Moyen Âge et de la Renaissance comme étant « de précieuses partenaires en affaires ». Si elle n’est pas citée dans le titre du tableau comme étant banquière elle aussi, sa représentation par le peintre, penchée sur un livre de comptes, désigne en effet l’épouse comme étant une partenaire à part entière de cette activité professionnelle. « Ecrire l’histoire des femmes ce n’est pas seulement dire qu’elles ont été dominées ou victimes – elles ont agi, travaillé, aimé, créé. C’est parler d’elles comme actrices de l’Histoire », écrit l’historienne Michelle Perrot, citée dans le catalogue de l’exposition.

Le Portrait de Catherine de Médicis, peint vers 1556 d’après François Clouet, permet de montrer la reine de France autrement qu’en veuve, en plus de parler politique. Elle est en effet représentée ici richement parée, avant qu’elle ne renonce à porter ses bijoux en 1559 après la mort accidentelle de son époux Henri d’Orléans, fils de François Ier. Oui, à cette époque les femmes gouvernent sans se cacher derrière un homme ! Isabeau de Bavière, Anne de France, Louise de Savoie, Marie de Bourgogne, Marguerite d’Autriche… même si Catherine de Médicis « représente l’apogée de l’intelligence politique au féminin, théorisée par Christine de Pizan, dont toutes les femmes de pouvoir du XVe et du XVIe siècle possèdent les ouvrages », précise Elsa Gomez, « elles sont nombreuses à savoir captiver les courtisans étrangers par leur éloquence ».

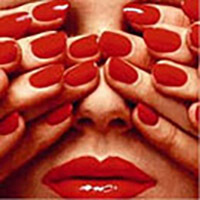

Une gravure de 1510 ensuite, Le sabbat des sorcières, de Hans Baldung Grien, permet de rappeler que la sorcellerie inquiète beaucoup les esprits en ce début de XVIe siècle. La chasse aux sorcières commence en effet à la fin du Moyen Âge et se développe jusqu’au XVIIe siècle. Une femme devait carrément s’employer à ressembler le plus possible à la Vierge Marie si elle ne voulait pas passer pour une sorcière… En tout cas le sujet passionne cet artiste allemand formé dans l’atelier de Dürer. Et on sait combien il inspire aujourd’hui l’art contemporain, au vu du nombre d’œuvres d’art à vendre faisant de la sorcière l’emblème du féminisme.

Enfin, Judith et Holopherne, peints à l’huile sur bois vers 1530-1533 d’après Ambrosius Benson - ou plutôt Judith et la tête coupée de Holopherne - nous racontent la femme héroïque qui éveille le désir… Eh oui. Ce n’est pas parce qu’au Moyen Âge et à la Renaissance les femmes sont exclues du champ militaire que les artistes ne les représentent pas en armes, en s’inspirant de la Bible, ou de l’Antiquité gréco-romaine. Sauf que l’arme systématiquement attribuée aux femmes s’appelle la séduction… Et ça, je me demande si ça évoluera un jour.

Article écrit par Valibri en Roulotte

Article écrit par Valibri en Roulotte

Illustration : Sainte-Madeleine, anonyme. Pays-Bas, XVIe siècle. Huile sur boisLe Puy-en-Velay, musée Crozatier