Monte Verità : un morceau de choix dans l’histoire de l’utopie

A propos de l’exposition « La scia del monte ou les utopistes magnétiques » à voir jusqu’au 15 septembre au musée des beaux-arts Le Locle, en Suisse.

« Amis de la désolation, passez votre chemin. » Ainsi Paul Ardenne conclue-t-il son article paru dans le numéro estival d’Artpress, consacré à l’exposition visible jusqu’au 15 septembre au musée des beaux-arts Le Locle, dans le Jura Suisse : « La scia del monte ou les utopistes magnétiques ». Voilà qui donne bien envie d’aller se prendre une bonne dose d’optimisme et de vitalité ! Cette exposition ne se contente pas en effet de mettre à l’honneur de nouvelles femmes oubliées par l’histoire de l’art, ce qui en soi est déjà très intéressant : elle est aussi une ode à la vie portée par les œuvres d’art créées autour de Monte Verità, cette communauté précurseure des mouvements hippies, née en 1900 sur un relief surplombant la ville d’Ascona et le lac Majeur, à une centaine de kilomètres au nord de Milan… mais également par les œuvres d’artistes contemporains invités ici à résonner avec leurs prédécesseurs. L’écrivain et historien de l’art commente pour le magazine de l’art contemporain le parcours imaginé par Federica Chiocchetti, directrice du musée et Nicoletta Mongini, directrice Culture de la Fondazione Monte Verità, avec l’objectif de remettre tout de même un peu les pendules à l’heure : l’histoire de la célèbre communauté de Monte Verità, morceau de choix dans l’histoire de l’utopie moderne, n’a pas seulement été écrite pas des hommes !

Alors oui, pour raconter cette communauté installée sur la « colline de la vérité » qui s’est illustrée dès sa fondation par son mode de vie alternatif nourri de naturisme, de végétarisme, de libération corporelle et d’amour libre, on cite volontiers des écrivains comme Hermann Hesse, des danseurs comme Rudolf Laban, des psychanalystes comme Carl Gustav Jung, des peintres et poètes comme Gustav Gräser, des riches héritiers comme Henri Oedenkoven, des révolutionnaires comme Lénine et Trotsky, des anarchistes comme Bakounine, des grands collectionneurs d’art comme le Baron Eduard von der Heydt… et pourtant, l’un de ses principes fondateurs était le matriarcat ! Il n’empêche que, comme l’écrit si justement Paul Ardenne, « si l’on connaît Sophie Taeuber-Arp ou Emmy Hennings, étoiles de la nébuleuse Dada, qui se souvient en revanche de la théosophe Constance Wachtmeister, de la peintre expressionniste Marianne von Werefkin, de la théoricienne spiritualiste Helena Blavatsky, de la pédagogue Lilly Volkart, de la danseuse mystique Charlotte Bara ou de l’anarchiste Frieda Schloffer » ?

Autant d’ « utopistes magnétiques » qui retrouvent à l’occasion de cette exposition un droit à l’existence médiatique. A travers notamment une anthologie de textes… où vous ne retrouverez aucune majuscule ! Hé oui… puisqu’il n’était pas question de hiérarchie sur le Mont Vérité, l’égalité se retrouvait jusque dans les lettres.

Alors forcément, moi qui ai toujours eu un faible pour la peinture expressionniste, je me suis surprise à trouver en réalité très familières les œuvres d’art à vendre de Marianne von Werefkin (1860-1938) en fouillant sur le net. Pourquoi avais-je l’impression d’avoir déjà vu ses peintures quelque part, alors qu’effectivement, comme l’écrit Paul Ardenne, je n’avais gardé aucun souvenir de son nom ? La réponse ne s’est pas faite attendre : des toiles de Marianne von Werefkin étaient bien présentées dans la fabuleuse exposition consacrée au Blaue Reiter (Le Cavalier bleu) que j’avais eu la chance de visiter en septembre 2016 à la fondation Beyeler. Elles partageaient les cimaises de ce musée que j’adore avec les célèbres tableaux de Kandinsky témoignant de son évolution vers l’abstraction aussi bien que les représentations panthéistes d’animaux de Franz Marc. Parmi les autres personnalités artistiques liées à Kandinsky et Marc et dont les œuvres étaient présentées dans cette exposition, on trouvait Gabriele Münter, August Macke, Alexej von Jawlensky… et Marianne von Werefkin. Laquelle était évidemment « tout simplement » présentée comme la femme du précédent. De quoi nous donner peut-être un petit indice pour mieux comprendre le pourquoi du comment de l’oubli de cette peintre russo-suisse, elle-même fille d’une peintre d’icônes, ayant carrément posé son pinceau pendant dix ans pour s’occuper de la carrière de Monsieur et de son salon qui voyait défiler tout le gratin artistique de son temps…

Le journal que la peintre tient alors explique d’ailleurs cette période de carence artistique. À l’époque, Marianne traverse en effet une période de crise personnelle, identitaire et artistique. Ne se reconnaissant ni dans le réalisme ni dans le symbolisme, elle estime que l’art doit se renouveler en profondeur et explorer des émotions sincères. Or, aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd’hui, aux yeux de Marianne von Werefkin, seul un homme peut révolutionner l’art. Et c’est en son cher Alexej qu’elle espère ce renouveau. Bien mal lui en prendra, vu qu’il n’aura finalement de cesse de la décevoir, autant par son art que par ses infidélités. Qu’à cela ne tienne, en 1903 et en 1905, en écumant les galeries d’art parisiennes, Marianne von Werefkin découvre en France l’art de Henri Matisse, de Paul Gauguin, et leur utilisation des couleurs l’inspire pour le renouveau et l’art « émotionnel » auquel elle aspire. En 1918, c’est donc sans son mari qu’elle viendra s’installer, pour y rester jusqu’à la fin de ses jours, à Ascona, ce petit village de pêcheurs au bord du lac Majeur en Suisse, au-dessus duquel se déploie le Monte Verità.

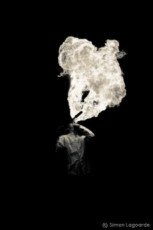

Pas moins de 26 artistes contemporains ont été invités par Le Locle à réagir à l’esprit de Monte Verità à partir d’œuvres d’époque ou tirées du fonds propre du musée. « L’esprit de Monte Verità, aujourd’hui, vit, palpite, sait animer la création contemporaine », écrit Paul Ardenne. « D’abord, par l’aspiration manifestée pour la vie, contre l’esprit dystopique, noir, qui prévaut dans les mentalités actuelles. La Pupa Proibita (2006) d’Ingeborg Lüscher, vidéo de la célébration folklorique d’une femme-mannequin ceinte de feux d’artifice, prend d’emblée valeur déclarative : la vie est là, intense. Cette proposition vitaliste est reprise par le duo suisse Maria Guta et Lauren Huret. Elles s’attachent à filmer les poses extatiques d’Iris, leur personnage fictif, s’adonnant à des rituels de purification et d’offre sensuelle au paysage (Gestures of Ecstasy, 2024). Quand on ne la retrouve pas encore, de façon spectaculaire, avec Una Szeemann dans son film Montewood Hollyverità (2002), remake de séquences théâtrales ou dansées tirées des archives de Monte Verità et rejouées ici de façon euphorique par des artistes tels que Paul McCarthy, Laurence Weiner (très inattendu !) ou encore Jason Rhoades. »

A ne pas manquer non plus dans cette veine d’une nature parée de toutes les vertus : la vidéo réalisée à Monte Verità pendant la pandémie de Covid 19 par les artistes Johanna Gschwend et Mortiz Hossli dans laquelle on les voit jouer au tennis dans des lieux complètement désertés où le végétal reprend ses droits… Utopiste, vraiment ?

Article écrit par Valibri en Roulotte

Article écrit par Valibri en Roulotte

Illustration : Ingeborg Lüscher, La Pupa Proibita, 2006. Video screen shot. © Ingeborg Lüscher / videoart.ch