Venise se conjugue à tous les temps

A propos des expositions d’art contemporain qui se tiennent en marge de la Biennale de Venise dans des lieux chargés d’histoire.

Ce n’est pas parce qu’elle ne fait plus la une des journaux que la 60e Biennale de Venise est terminée, loin s’en faut ! Vous pouvez encore aller parcourir les quatre vingt dix pavillons nationaux jusqu’au 24 novembre, sans compter que grâce à la critique d’art Julie Chaizemartin et à son article paru dans le numéro estival de la revue d’art contemporain Artpress, vous saurez où aller pour découvrir quelques pépites tout en évitant la foule qui se presse dans le dédale de la Sérénissime. Car une trentaine d’événements dits « collatéraux » se tiennent dans l’écrin de musées ou de palais somptueux, loués pour un temps à prix d’or par de puissants organisateurs, au nombre desquels des fondations d’art et des galeries d’art internationales. Elle en a choisi quelques uns.

« Loin du tumulte de l’Arsenal et des Giardini, c’est sur l’île de San Giorgio Maggiore, sur les fondamente du Dorsoduro ou le long du Grand Canal qu’il faut s’échapper », écrit la journaliste. « A côté du pont de l’Accademia, au bout d’une venelle cachée, une modeste porte ouvre sur un jardin lumineux. Des statues y semblent cristallisées dans les embruns de l’Adriatique. Les grappes mauves des glycines se meurent sur leurs épaules, épousant les tons rouge et violet d’un nu couché de Jim Dine. L’artiste a inséré ses imposantes sculptures sous les hospices de l’architecture gothique du Palazzo Rocca Contarini Corfu. » Mais ça, c’était seulement jusqu’au 21 juillet. Dommage ! Il n’empêche que la galerie d’art Templon avait vraiment déniché un lieu magique pour « The Dog on the Forge », l’exposition de l’artiste américain né en 1935 dans l’Ohio, connu pour ses compositions puissamment colorées, dans lesquelles, dès les années 1960, il introduit des objets – des outils le plus souvent, la figure de Pinocchio, des cœurs ou des têtes vues de face traitées à larges gestes. Un lieu en tout cas qui sublimait « le mariage de la tonitruance contemporaine et de la fragilité du passé » comme l’écrit si bien Artpress.

Sur l’autre rive du Grand Canal, l’œuvre d’un autre pop artiste emblématique. Comme un contraste. Celle-ci a l’avantage d’être visible jusqu’au 24 novembre, comme la Biennale de Venise. C’est celle de Robert Indiana, qui se déploie au sein des Procurati Vecchie, place Saint-Marc. « Une remarquable exposition qui retrace le parcours du créateur de l’iconique LOVE, mais dont les premières œuvres sont réalisées à partir d’assemblages de matériel portuaire abandonné sur les quais de l’East River », explique Julie Chaizemartin, qui ne manque pas de souligner à quel point l’évocation est inspirée « au cœur de la Venise insulaire, à l’image de Manhattan, alors même que l’exposition souligne le goût de la circumnavigation ou, du moins, une fascination pour les tracés géographiques que l’artiste revendique, notamment dans son Melville Triptych (1962). »

C’est d’ailleurs sur une île qu’en 2018, à l'âge de 89 ans, Robert Indiana est mort dans son chalet victorien. Sur l'île de Vinalhaven (Maine), où il vivait reclus. Un comble pour l’auteur de l’œuvre pop la plus plagiée du monde, si reconnaissable qu'elle occulte le reste de sa création, voire la signature de l'artiste elle-même, bien moins identifiée que celles des maîtres du pop art tels Warhol, Lichtenstein ou Wesselman. Il en aurait créé le concept dans les années 1960, juste après sa rupture avec le célèbre artiste abstrait Ellsworth Kelly (1923-2015). Le pop et l’abstrait avaient quand même eu le temps de vivre une belle histoire d’amour. « Avec Elsworth, toute ma vision de la vie a changé », déclarait même carrément Robert Indiana.

Mais revenons-en à Venise, où, « plus qu’ailleurs, le mélange des styles et des époques semble acquérir un pouvoir de sublimation », note la critique d’Artpress. Jusqu’au 16 juin, c’est à la Biblioteca Marciana que les abstractions goudronneuses des premières années conceptuelles de Bernar Venet se confrontaient aux philosophes peints au plafond par Titien, Tintoret et Véronèse. Rencontre presqu’impensable, et pourtant, le tas de charbon du sculpteur gisant au sol ne détonnait pas, si l’on en croit la critique d’art, « s’arrimant à une certaine noirceur de la Cité des Doges, celle des gondoliers, des canaux stagnants et des grandes capes traditionnelles ».

Un peu plus loin : « Bleu éclatant évoquant Fra Angelico, petites sculptures et encres fulgurantes réalisées à Rome et Spoleto ». Pour explorer de manière inédite l’influence de ses séjours italiens sur l’évolution de l’expressionnisme abstrait de Willem De Kooning, au musée de l’Accademia, vous avez jusqu’au 15 septembre. Et juste en face, au Palazzo Grassi, les immenses abstractions de l’artiste contemporaine Julie Mehretu resteront exposées jusqu’au 6 janvier 2025. Explosant d’une énergie picturale peu commune. « Gestuelle également, quoique moins instinctive, plus intellectuelle et cosmique, sa peinture jette dans le Grand Canal sa pluie de comètes », écrit joliment Julie Chaizemartin. Par contre, il faudra prévenir la critique d’art que, contrairement à ce qu’elle écrit dans Artpress, Julie Mehretu n’est pas sud-africaine, mais bien américaine et native d’Ethiopie… J’ai vérifié quinze fois tellement l’aura du magazine iconique me renvoyait dans les cordes de mon syndrome de l’imposteur.

Mais poursuivons. Plus intimiste, le Palazzo Contarini Polignac hébergeait jusqu’au 1er août la fondation Pinchuk, laquelle déployait Dare to Dream, un accrochage particulièrement émouvant de la scène artistique contemporaine ukrainienne. Dont les vidéos de Yarema Malashchuk et Roman Khimei « montrant, avec une beauté glaçante la tragédie des enfants ukrainiens déportés en Russie », mais aussi « les corps floutés et fragmentés d’Oleg Holosiy et l’orgue de Zhanna Kadyrova réalisé avec des fragments de missiles russes déchiquetés. » Ici, le cri de la guerre retentissait, tandis que jusqu’au 30 juin, sur l’île de San Giorgio Maggiore, à la fondation Cini, les paysages nébuleux de l’artiste chinois Chu Teh-Chun (1920-2014), chantaient une forme d’espoir épique. Flottant d’autant mieux dans l’atmosphère que les tableaux à vendre étaient ici accrochés dans les profondeurs d’une ancienne piscine. A noter que le nom de ce peintre contemporain s’étant installé en France en 1955, fuyant la guerre sino-japonaise, reste relativement méconnu… mais que cela n’empêche absolument pas ses œuvres d’art à vendre d’atteindre des sommets sur le marché de l’art contemporain !

Enfin, je vais laisser la parole à Julie Chaizemartin pour évoquer l’artiste belge née en 1964 qui m’avait tant bouleversée lorsque je l’avais découverte à Avignon sans m’y être préparée : l’incroyable Berlinde de Bruyckere, dont les pénitents de cire, les corps meurtris et les amas de peaux envahissent la nef de San Giorgio Maggiore et son monastère attenant jusqu’au 24 novembre. « Devant ses statues gigantesques qui parlent de blessures, de douleurs et de spiritualité, on reste submergé par l’émotion. Nous revient alors l’image du Saint Jean le Baptiste hiératique de Donatello dans la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari. Affinités magiques à travers les siècles. » Ainsi s’achève de belle façon notre voyage vénitien dans le temps…

Article écrit par Valibri en Roulotte

Article écrit par Valibri en Roulotte

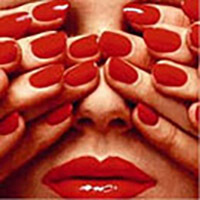

Illustration : La 60e Exposition internationale de la Biennale de Venise, intitulée « Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere », sera ouverte au public du samedi 20 avril au dimanche 24 novembre 2024, au Giardini et à l'Arsenale. Courtesy : La Biennale di Venezia. Photo : Andrea Avezzù