Décodé pour vous dans ART PRESS

L 'irreprésentable

Thématiques choisies dans le dossier Peindre l'irreprésentable

L'art peut-il s'emparer de l'horreur sans l'esthétiser ? C'est la question que pose non tout traitement artistique d'une photographie documentaire mais aussi la présentation publique de cette photo elle-même. Le respect des victimes et le refus du voyeurisme sont naturellement les deux bonnes raisons morales invoquées pour considérer ce type d'iconographie comme tabou. Fut très discuté en ce sens le cas de la vidéo Touching Reality de Thomas Hirschhorn qui montrait des montages de corps mutilés dans des combats ou des attentats. La distance consubstantielle à la pratique picturale impose la distance du recul. C'est pourquoi Gerhard Richter a finalement choisi de transformer en toiles abstraites en les recouvrant ses quatre tableaux intitulés Birkenau là où Miriam Cahn peut, sans transition, passer au rendu distanciant mais cru d'un dessin grotesque.

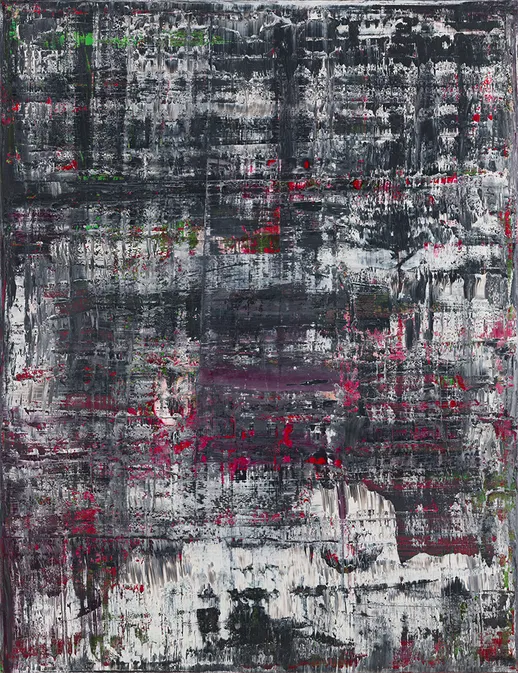

La série Birkenau est l'une des plus controversées de toutes les œuvres pourtant très commentées de Richter. Et tout particulièrement dans l'ouvrage intitulé Donner à voir que lui consacre Éric de Chassey. Témoin dans sa jeunesse de la montée du nazisme puis artiste d'état discipliné et brillant de la RDA, Richter s'est montré fasciné par l'iconographie des camps de concentration dès son passage à l'Ouest en 1960. C'est la lecture de Images malgré tout de Georges Didi-Huberman qui exhuma à ses yeux les photographies clandestinement prises par le Sonderkommando d'Auschwitz en 1944. C'est du moins leur reproduction dans l' ouvrage qui lui donna l'idée de les reproduire figurativement en grand pour en faire des images au sens artistique du terme avant de constater la vanité de cette démarche. Le geste auto-iconoclaste de Richter consistant à effacer les toiles figuratives obtenues pour les recouvrir de traits de couleur abstraits n'est pas une négation totale. Outre leur titre Birkenau, elles conservent chacune un ancrage au réel en exhibant tout en la masquant leur origine même. Il reste un ancrage au réel. Éric de Chassey souligne également dans son ouvrage l'importance du Grauer Spiegel formé par quatre miroir carrés faisant face aux peintures dans leur accrochage à la Neue Nationalgalerie de Berlin. Ce dispositf permet en effet de renvoyer non seulement la série Birkenau mais aussi, par changement d'angle, des reproductions des photos du Sonderkommando ayant servi de matrices aux tableaux. Ce sont ces jeux de miroir captés par des caméras ou des selfies qui font dès lors l'objet de commentaires moraux dont sont dispensées les toiles distanciées par abstraction. Idéalisées ?

La représentation des tragédies de l'Histoire tient une place importante dans le travail de Jérôme Zonder. Pour lui, on en vient forcément à traiter avec les limites du représentable dès que l'on choisit de prendre la parole. On doit alors faire entrer la totalité du monde, le meilleur comme le pire, dans un espace symbolique. C'est dans cet esprit qu'il fait entrer des images interdites de cité de la Shoah dans sa série de dessins Chairs grises. Le dessin précisément place à distance et enlève son réalisme à l'image et lui donne une matière. Dans l'esthétique de Zonder, cette problématique rencontre sa réflexion sur le personnage fictif de Pierre-François dont il brosse le portrait à travers les récits qui le construisent. Il est traversé par le chaos gris chatoyant créé par des zones grises d'empreintes mouvantes que crée le dessin. Mais plus que de mise à distance permettant la réactivation d'images, il s'agit ici d'activation du dessin. La recherche de l'adéquation entre l'écriture choisie et la sensation voulue n'intervenant que dans un second temps. Est amour la caresse de deux mains dans la chaleur du fusain. Est violence une scène griffée à la grosse mine graphite. Un dialogue est recherché entre le corps du dessinateur et celui du regardeur. La théorie de l'art de Zonder puise volontiers son fondement dans des bases scientifiques. C'est sa lecture de Changeux et Jeannerod qui lui a ainsi inspiré sa théorie du portrait d'un personnage comme somme des récits qui le construisent. Comme l'œil perçoit la chose et le cerveau la rend intelligible en nous la « racontant ». Son rapport à l'histoire est celui d'un enfant du 20e siècle où le monde a littéralement perdu la face de par les horreurs qu'il a engendrées en une cinquantaine d'années. Après l 'énonciation de la fin de l'Histoire, c'est sur les plateaux des télés que sont revenus génocides et déchaînement des enfers. Dessiner, c'est reprendre l'Histoire en main. La gestion d'images aussi impliquantes que celles de la Shoah ne relève pas du tabou pour lui. Il faut certes les manipuler avec un soin extrême, éviter toute « pornographie » mais en aucun cas les éluder car ce serait renoncer à prendre la parole. Agrandir l'image lui permet de l'inscrire dans la geste et à bonne distance du sujet auquel est préféré la trace. Contenant son impossibilité, l'action en apparaît juste du point de vue d'une limite de la représentation. Comme les blancs dans la peinture de Cézanne, l'espace reste ouvert en acceptation du fait que certaines choses le dépassent et figurent son irreprésentable.

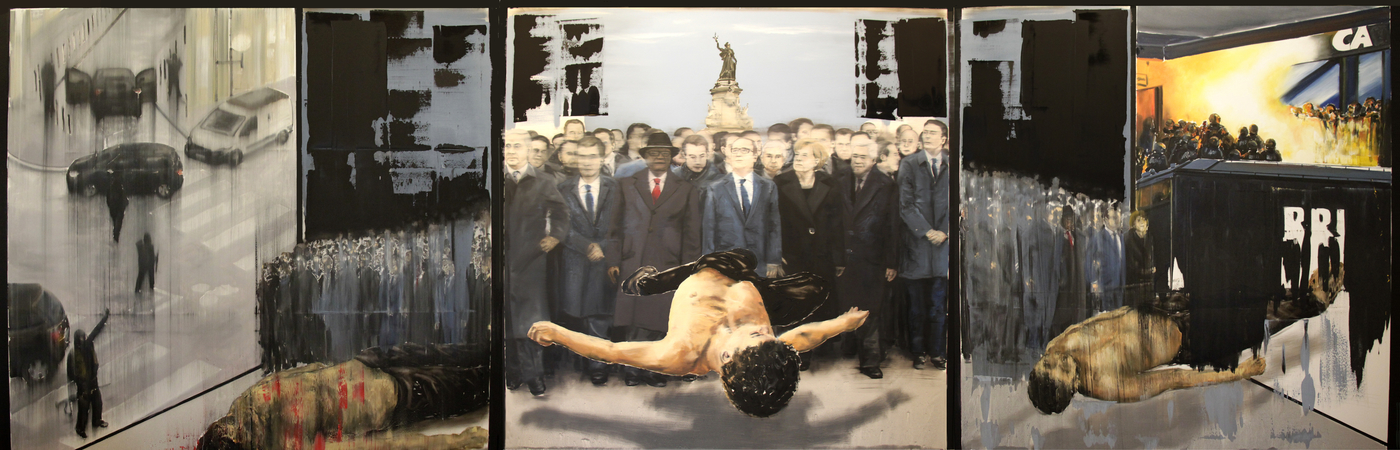

Dans les toiles de Stéphane Pencréac'h, le vide « mémoriel » devient signe lorsqu'il est décodé comme absence. C'est, par exemple, ce que l'on imagine lui manquer qui donne sens à l'appartement déserté de sa toile Kfar Aza. Nous nous trouvons à l'instant d'après de l'Histoire. Dans son deuil. La peinture d'Histoire toute irreprésentable qu'elle soit y intègre en abîme et de façon implacable une peinture témoin de l'Histoire. Les jouets sont cassés, les sièges lacérés en symbole de corps mutilés, en « spectacle de la monstruosité ». C'est dans le même esprit que Pencréac'h avait peint le Bataclan en n'ouvrant son rideau rouge que sur des traces, des esquisses noires ou rouge de corps jonchant un espace blanc. Pour lui, l'horreur se représente modestement. Éviter l'écueil d'une peinture anecdotique ou narrative permet de créer une image universelle. La rareté des images artistiques créées en réaction au 7 octobre 2023 fait apparaître l'œuvre de Stéphane Pencréac'h comme un acte de résistance envers la montée de l'antisémitisme. Comme l'a fait Miriam Cahn, parce que juive. Le fait qu'elle montre les corps de victimes ne choque en rien Pencréac'h. Il lui en accorde moralement et intellectuellement le droit car elle est pour lui meurtrie dans sa chair. C'est elle qu'elle montre. Si l'on interdit, que peut-on montrer qui le mérite ? Si l'on censure comment faire le deuil ? La peinture de Cahn est pour Pencréac'h le meilleur antidote au totalitarisme

Illustrations :

|

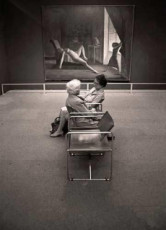

Birkenau de Gerhard Richter (2014)

|

Overview de Jérôme Zonder (2024)

|

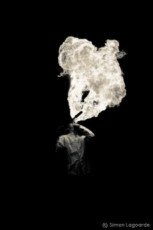

Paris-11j anvier 2015 de Stéphane Pencréac'h (2017)

|